|

内窓の設置に取り掛かります。

開口部付近に貴重品などが置かれていない様にお願いいたします。

重量がありどけるのに男手がいるようであれば、

お気軽にお申し付けください。

内窓設置は、事前の測量が最も大事になります。

レーザーでmm単位の測量を行い、そのデータをもとに、

事前にぴったりサイズの窓枠とガラス冊子を作成いたします。

そのため実際の取付では、3窓前後であれば(窓種が2枚引違いとして)

1時間前後ほどで施工時間となります。

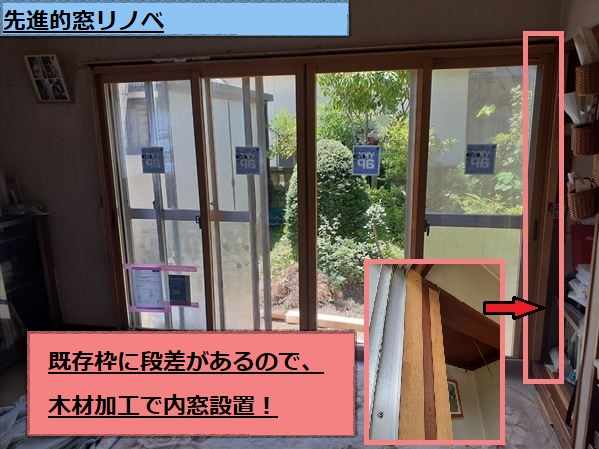

ただし今回は、3窓の内1窓の窓枠が

段差があったり、開口部の左右の意匠で差異があったりと

内窓設置には適さない条件のため、これらの加工から始めます。

まず初めに、レール枠を設置出来るように基礎をしっかりと作ります。

左右の段差がある部分に木材をあてがいます。

左側は、階段の様に細かな段差がある意匠でした。

この接地面を延長するように木材を取り付けます。

右側も同様に、設置面積が足りていないため、

木材を柱に設置して接地面の延長を図ります。

また、上部の接地面も不足しています。

厚さ30mmの木材を差し込み、既存枠から約40mm飛び出した接地面を造作します。

下枠は特に障害はありませんでしたので、そのままレール枠の設置が可能です。

上下左右のレール枠を取り付けましたら、

ガラス冊子を設置します。

レールに乗せたあと、一度全ての窓を閉じてみます。

クレセントもしっかりと閉めて、左右のレール枠と窓ガラス冊子の設置部分や

4枚引戸であれば中央のガラス冊子同士が設置する部分を注意深く確認します。

すると、枠と冊子の間(冊子同士の間)にわずかな隙間が見えることがあります。

この隙間がある限り気密性は保たれません。

こうした隙間は既存開口部の歪みや傾きにより発生しますので、

特段珍しい事でもありません。

それよりも重要なのは、『この隙間をいかにしてなくすか』ということです。

戸車を高くしたり、レール枠と既存の設置場所との間に調整材をかませたり、

クレセントの位置を微調整したりすることで、

この隙間を解消することが出来ます。

余談ですが、左右と中央の歪み・傾きの差が100mm以上ある場合、

その歪み・傾きにより発生する隙間を解消することが難しくなりますので、

御覚えください。

しっかりと調整を行ったら、

最後にカーテンレールの設置です。

もともとの設置方法だと、

カーテンレールのレースレール部分と、内窓の枠が重なってしまい使用できません。

そこで、カーテンレールのためのふかし枠を設置して、

そこにカーテンレールを取り付けました。

▼下記施工窓抜粋

|

|

| □Before |

|

|

| ■After |

|

|

|

|

|

|

|

| □Before |

|

|

| ■After |

|

|

|

|

|

|

|

| □Before |

|

|

| ■After |

|

|

|

|

|

|